試験受けてきた

試験受けてきた

基本情報受けてきましたよ。疲れたよ。

10年以上ぶりの試験だったけど、試験の雰囲気はやっぱり独特。無駄に緊張してしまう。

途中退室する人が多くてビビった。あの人達は余裕だったのか?あきらめたのか?

何はともあれ合格でした。よかった。正答率は午前が75%、午後が85%だった。結構勉強した割りに?と思ってしまう。

午前は範囲が広いからしかたがないか。午後は凡ミスがややあり。

まあ、今まで放置していた基数とかの基本的な理論の学びなおしができたので良しとする。

最後にH30秋午前問題の復習を載せていったん基本情報技術者試験は終わり。

問4.ハフマン符号化

ハフマン符号化とは出現確率が高いデータには短い符号を、低いデータには長い符号を与えることで効率よく圧縮する方法。

符号のビット列は、他の文字の接頭辞にならないビット列になるように設定される。

例えば、文字”A”の符号として”00″を使用したなら、他の文字の符号で”00″から始まる符号は使用しない。

このルールにより単純に先頭から読んでいくだけでデコードが可能となっている。

問10.プロセッサの仕組み(改)

| アキュムレータ | 演算結果を累積するレジスタや変数。最終結果のための一時記憶用。 ※アキュムレート(累積する) |

|---|---|

| データキャッシュ | CPUキャッシュは”命令キャッシュ”と”データキャッシュ”に分類される。”命令キャッシュ”はプログラム(プロセッサへの命令群)を格納。”データキャッシュ”はプログラム以外を格納。 |

| プログラムレジスタ(プログラムカウンタ) | 次に実行する命令が格納されているアドレスを保持しているレジスタ。 |

| 命令レジスタ | 次に実行する命令を保持するレジスタ。 ※レジスタ・・・記憶回路。レジスト(登録する) ※(余談)コンビニのレジは正しくはキャッシュレジスター。販売額を登録する機械。 |

| インデックスレジスタ | アクセスしたいメモリ上のアドレスを基準値からの相対的な値で格納するレジスタ。 基準値のアドレスはベースレジスタに格納される。 |

問18.ラウンドロビン方式

タスクを一定のCPU時間毎に切り替えて実行するタスクスケジューリング方式。

一定時間内に処理が終わらなかったタスクは実行可能状態の待ち行列の最後尾に移され待ち状態になる。

一定のCPU時間をタイムクウォンタムという。※クウォンタム・・・少量という意味

問19.コンパイラの処理順序

| 処理順序 | 処理名 | 処理内容 |

|---|---|---|

| 1 | 字句解析 | 文字列をプログラムの構成要素に変換 |

| 2 | 構文解析 | プログラムの文法誤りをチェック |

| 3 | 意味解析 | データ型などのプログラム正当性チェック |

| 4 | 最適化 | レジスタ割付けや、不要な演算の省略など |

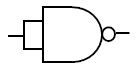

問22.多入力NAND

NAND素子は両入力が”1″なら”0″、それ以外なら”1″になる。

多入力NAND回路は全入力が”1″なら”0″、それ以外なら”1″になる論理回路。

それぞれの素子の組み合わせがどうなるかを考えると解きやすいかもしれない。

| 1 |  |

入力が”1″だと”0″、それ以外”0″(反転) |

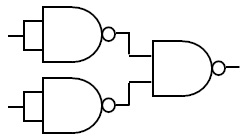

| 2 |  |

両入力が”0″なら”0″、それ以外”1″(OR素子と同じ) |

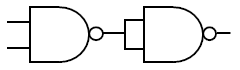

| 3 |  |

両入力が”1″なら”1″、それ以外”0″(AND素子と同じ) |

これで各回路を考えてみると、

ア・・・全入力が”1″のときに”1″になる。

イ・・・NAND素子をOR素子でつないだ回路。全入力が”1″なら”0″、それ以外”1″になる。

ウ・・・OR素子をAND素子でつないだ回路。全入力が”1″なら”1″になる。

エ・・・OR素子をOR素子でつないで反転させた回路。1入力でも”1″なら”0″、全入力が”0″なら”1″になる。

問29.ロックの粒度

ロックの粒度とはブロックやテーブル行などのロックをかける量の単位のこと。

ロックの粒度が細かいとはロックの範囲が狭いことで、競合や待ち時間が少なくなるが、管理が煩雑になるのでCPU負荷が増える。

ロックの粒度が大きいと待たされる他のトランザクションが増えるためスループットは低下する。

問39.真正性と信頼性

| 真正性 | 利用者、プロセス、システム、情報などが、主張どおりであることを確実する特性のこと |

|---|---|

| 信頼性 | 情報システムによる処理に欠陥や不具合がなく、期待した処理が確実に行われている特性のこと |

問41.C&Cサーバ

C&C(コマンド&コントロール)サーバは、攻撃者がマルウェアに対して指令となるコマンドを送信し、

マルウェアが仕掛けられたコンピュータの動作を制御するために用いられる外部の指令サーバ。

問42.IDS

IDS(Intrusion Detection System,侵入検知システム)は、ネットワークやホストをリアルタイムで監視し、異常を検知した場合に通知などを行うシステム。

異常の検知・通知を目的としているため、通信遮断などの防御機能は持たない。

問43.セキュアブート

コンピュータの起動時にOS起動ファイルやドライバのディジタル署名を検証し、起動プロセスを認証することで、不正なプログラムの実行を未然に防止する仕組み。

セキュアブートを行うことで、HDDのブートセクタに感染するタイプのマルウェアの実行も防止できる。

問73.OtoO

OtoO(Online to Offline)は、インターネット上(オンライン)から実世界(オフライン)への行動(またはその逆)を促進するマーケティング施策のこと。

オンラインクーポンやモバイルアプリの提供、SNSでの発信、ECサイトと実店舗の連携など。