基本といえば基本なんだが、知らなくてもなんとかなってしまう

基本といえば基本なんだが、知らなくてもなんとかなってしまう

ネットワーク

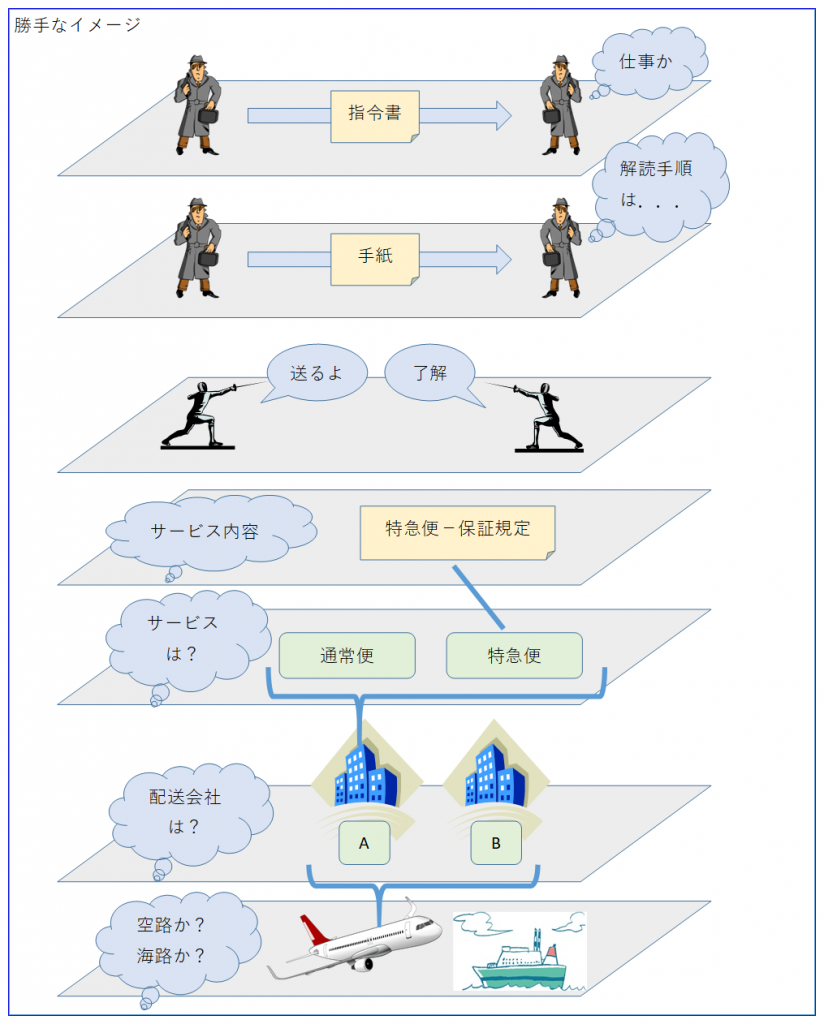

(1) OSI基本参照モデル

プロトコルを体系化したもの。

| 第7層:応用層 | 「業務間情報」データ内容を規定。 |

| 第6層:プレゼンテーション層 | 「表現形式」送受信データの形式を規定。(文字コード、暗号化、圧縮etc.) |

| 第5層:セッション層 | 「対話モード管理」回線の接続・切断方法を規定。 |

| 第4層:トランスポート層 | 「プロセス間品質保証」通信網を超えた通信機能実現方法を規定。(伝送路転送誤り検出・制御etc.) |

| 第3層:ネットワーク層 | 「パケット」端末間のネットワークサービスを規定 |

| 第2層:データリンク層 | 「フレーム」正しく伝送するための方法を規定(誤り検出、同期、再送制御etc.) |

| 第1層:物理層 | 「電気信号」コネクタ形状や電気的条件、物理的性質を規定。 |

e.g.

第1、2層 LAN、Ethernet 第3層 IP 第4層 TCP 第5~7層 Telnet、FTP、SMTP、POP

※IPアドレスについて

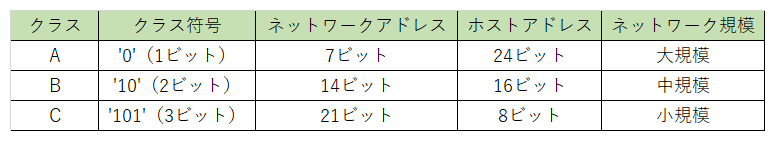

32ビットのネットワークアドレス。

「クラス符号+ネットワークアドレス+ホストアドレス」からなる。

ネットワークアドレスは全世界でユニークとなる。

ホストアドレスは各ネットワークで独自に設定する。

クラスによりネットワークアドレス、ホストアドレスに割り当てられるビット数が異なる。

また、ネットワークアドレスとホストアドレスを区別するためにサブネットマスクが使用される。ネットワークアドレス部分を’1’、ホストアドレス部分を’0’とした32ビットで構成される。

※各ネットワーク内でグループ分けする体系をサブネットといい、ホストアドレスの上位数ビットを使用する。サブネットマスクではサブネットは’1’になる。

e.g.「クラスC、サブネット使用」

・ネットワークアドレス24ビット「10101100.10101000.10000100(172.168.138)」

・サブネットアドレス3ビット「001、010、100 など」

・サブネットマスク「11111111.11111111.11111111.11100000(255.255.255.224)」

・割り振れるIP

サブネットアドレス 割り振れるIP 001 「-.00100001(255.255.255.33)」~「-.00111110(255.255.255.62)」 010 「-.01000001(255.255.255.65)」~「-.01011110(255.255.255.94)」 100 「-.10000001(255.255.255.129)」~「-.10011110(255.255.255.158)」 ※ホストアドレスがALL0とALL1は特別な意味をもつため端末に割り振れない。

ALL0・・・ネットワークアドレス自身を表す

ALL1・・・ブロードキャストアドレスを表す

e.g.「サブネットプレフィックス表示」

サブネットをアドレスではなくプレフィクスで”XXX.XXX.XXX.XXX/16″のように表示することもある。

“/16″はIPアドレスの上位16ビットをサブネットマスクにすることを表しており、サブネットマスクは(255.255.0.0)となる。

サブネットプレフィックス サブネットマスク /8 255.0.0.0 /9 255.128.0.0 /16 255.255.0.0 /24 255.255.255.0

IPアドレス ネットワークアドレス ブロードキャストアドレス 10.0.1.0/16 10.0.1.0 10.0.255.255 10.0.1.0/17 10.0.1.0 10.0.127.255 10.0.1.0/24 10.0.1.0 10.0.1.255

(2) 伝送制御手順

(a) ベーシック手順

基本形データ伝送制御手順とも言う。

伝送データの前後や中に伝送制御文字を付加して送る手順。

送信権の確定方法は以下の2種類。

・コンテンション方式・・・P2Pで使用。2点間で要求・応答を行う。

・ポーリング/セレクティング方式・・・分岐回線方式で使用。センタから各端末に照会(ポーリング)して応答を待つ。

(b) HDLC手順

伝送データをフレームと呼ばれるデータの塊に埋め込み伝送する手順。高度な制御が可能。

(3) 伝送技術

(a) 誤り制御

① パリティチェック

伝送データの垂直方向および水平方向に1ビット付与し’1’の個数を偶数または奇数にして送信する。

受信時に’1’の個数の偶数/奇数が変化していないかを検知する。

② CRC

伝送データのビット配列を2進数として「ある値」で割った余りを最後に付与して送信する。

受信時に同じ「ある値」で割り、余りが0ならば、”誤りなし”とする。

(b) 同期制御

① ビット同期(非同期式)

全データ(1文字8ビットづつ)にスタートビットとストップビットを付与し、同期の始めと終わりを検知する方法。

無通信時は’1’、スタートビットは’0’、ストップビットは’1’とする。

② キャラクタ同期(同期式)

データブロックの前にSYN符号(同期符号)を付与する方法。

受信は8ビットづつ(1文字づつ)区切って受け取る。

同期を確実にとるためSYN符号は複数個送る。

③ ブロック同期(同期式)

データブロックの前後に特殊なビット列(フラグシーケンス)を付与し、同期の始めと終わりを検知する方法。

可変長ビットデータの送信が可能(8ビットづつである必要がない)

(4) 多重化方式

| FDM | 周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing) |

|---|---|

| TDM | 時間分割多重(Time Division Multiplexing) |

| WDM | 波長分割多重(WaveLength Division Multiplexing) |

(5) 通信方式

| 単方向通信 | データが単一方向にだけ流される通信。2線式(一対) |

|---|---|

| 半二重通信 | 送受信を交互に繰り返す通信。2線式(一対) |

| 全二重通信 | 送受信を同時に行う通信。4線式(2対) |